Literatura Argentina

Década del 30

La literatura de esta década abarca un período que marcó el país en su identidad conservadora, autoritaria, católica y nacionalista, signada por el primer golpe de Estado surgido después de la consolidación nacional, que quiebra el orden legal y marca el descrédito por las formas democráticas, que culminó con el Congreso Eucarístico, y cuyo efecto perduraría hasta hoy, es una década signada también por la muerte, proveniente de la tortura o de la decisión personal, como lo señalan los suicidios de Alfonsina Storni, Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones. La tensión democracia-autoritarismo –reflejada en las novelas de Roberto Arlt– o catolicismo-progresismo (monseñor Franceschi vs. Lisandro de la Torre) determinó concepciones estéticas, y todo el campo literario parece un terreno de oposiciones: teatro comercial (Armando Discéplo)-Teatro del Pueblo (Leónidas Barletta), la polémica Hugo Wast-César Tiempo, o las tensiones entre revistas como Sur y Contra.

Los tumultuosos años treinta

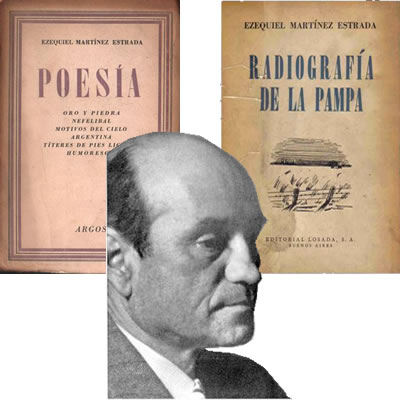

El malestar de la crisis política y económica de 1930 incide hondamente en la literatura argentina. Durante la década se publican los denominados "ensayos de interpretación nacional" que recogen una intuición acerca de la finalización de un ciclo histórico y que denuncian, con dramatismo, la caducidad de fórmulas ideológicas y modos de vida: El hombre que está solo y espera (1931), de Raúl Scalabrini Ortiz; Radiografía de la pampa (1933), de Ezequiel Martínez Estrada; e Historia de una pasión argentina (1937), de Eduardo Mallea. La visión más pesimista sobre el futuro del país es la de Ezequiel Martínez Estrada (1895-1965), que piensa que la Argentina, por su constitución, no tiene posibilidad de reparar aquellos pecados sobre los que fue fundada. Poeta modernista en sus comienzos (Oro y piedra, 1918; Argentina, 1927), con Radiografía de la pampa cancela lo que él denomina "la adolescencia mental y la época de vida consagrada al deporte, a la especulación y al culto de las letras" para definir una nueva forma de relacionarse con lo público y con el campo cultural. Una de las hipótesis centrales de Radiografía de la pampa es el carácter reflejo de la cultura americana respecto de la cultura europea, que incorporó lo europeo en un espacio culturalmente vacío. Con estos comienzos, la cultura en América no puede ser sino una cultura de máscara dado que el primer producto poblacional ya fue un producto degradado porque fue un producto mestizo, resultado de una violación. El proceso de mestizaje ha vencido sobre cualquier posibilidad de generar tipologías y valores que permitan incorporar a la Argentina en el mundo moderno, el mundo del trabajo y del intelecto. Por lo tanto, Martínez Estrada lee el pasado y el presente de la Argentina desde un pecado de origen que predestina el futuro del país, un origen determinado por el mestizaje y el simulacro, al que David Viñas denomina fatalismo telúrico, una perspectiva irracionalista que tiene como rasgos centrales una circularidad repetitiva contrapuesta a toda posibilidad de cambio, la versión naturalista que bloquea todo reconocimiento histórico, y el uso de la categoría de destino que predispone de antemano el desarrollo de la historia.

En cambio, Eduardo Mallea (1903-1982) en Historia de una pasión argentina retoma tópicos, figuras y motivos del nacionalismo espiritualista del centenario para plantear la división entre dos Argentinas antagónicas: una Argentina visible, materialista y adventicia, y una Argentina invisible, donde yacen sumergidos los valores esenciales que en ese presente se han perdido. El mediador entre la Argentina visible y la invisible es el intelectual, cuya misión es revelar la Argentina invisible, sacarla a la superficie, denunciar todas las falencias de la Argentina visible. Dado que es la modernidad la que destruye las totalidades orgánicas e introduce la obsesión materialista, la función del intelectual es restituir un orden y descubrir cuáles son los elementos invisibles por los cuales ese orden puede construirse. La posición optimista de Mallea es que el orden social puede ser alterado por el intelectual dado que puede poner en comunicación lo visible y lo invisible.

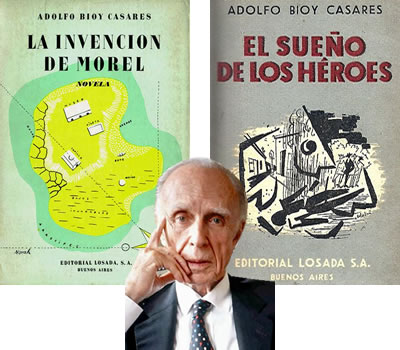

La ensayística de los años treinta encuentra un espacio de diálogo importante en la revista Sur, fundada por Victoria Ocampo en 1931, revista que tiene como centro de su política cultural la traducción de textos europeos. La traducción es el gesto hegemónico que organiza al resto de los materiales, a través de la cual Sur se erige como el espacio de cruce de culturas, de lenguas y de intertextualidad, en un intento de apertura al mundo como modo de romper el provincialismo cultural. Asimismo, la revista muestra el impacto del pensamiento de José Ortega y Gasset, dado que en la formulación de "yo soy yo y mi circunstancia" prevalece la idea de que los hombres deben alcanzar su verdadera identidad mediante el proceso de reconocer sus auténticas circunstancias y actuar sobre ellas, y que los intelectuales latinoamericanos deben buscar su razón vital analizando su propia sociedad en lugar de imitar modelos extranjeros. Esta línea de pensamiento, representada por los ensayistas preocupados en la moral, en la relación del intelectual con su sociedad y en el realismo (Eduardo Mallea, H. A. Murena o Ezequiel Martínez Estrada), está presente en los primeros años de Sur como intento de definir la naturaleza auténtica del argentino. Por otro lado, hay un segundo grupo en la revista, que está formado por los que reflexionan sobre el arte de la ficción. En este grupo se ubican Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares (1914), Silvina Ocampo (1903-1993), José Bianco (1911-1986), Manuel Peyrou (1902-1974), Santiago Davobe (1889-1952) y Enrique Anderson Imbert (1910) que, si bien en un primer momento forman parte de un grupo marginal dentro de Sur, introducen la literatura fantástica y policial, como géneros privilegiados de literatura no referencial. A partir de la década del cuarenta este grupo comienza a publicar en las páginas de la revista con mayor frecuencia, centralmente a partir de la publicación de la Antología de la literatura fantástica (1940) de Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo.

Los suicidios de la década

Hacia fines de la década del treinta, tres de nuestros más grandes escritores Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni se suicidaron con diferencia de meses por distintas razones, y la noticia de sus muertes conmocionó el país.

Leopoldo Lugones

El 18 de febrero de 1938, se quitó la vida en un recreo del Delta de San Fernando, llamado «El Tropezón», al ingerir cianuro de potasio con whisky. Una de las teorías sobre la causa de su muerte es que Lugones estaba muy enamorado de una muchacha, la futura escritora María Alicia Domínguez,14 que conoció en una de sus conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras. Mantuvo con ella una relación sentimental y apasionada. Descubierto y presionado por su hijo, debió abandonarla. Esto lo habría precipitado en un declive depresivo que acabaría con su vida.

Horacio Quiroga

Horacio Quiroga desde 1935 comenzó a experimentar molestos síntomas, aparentemente vinculados con una prostatitis u otra enfermedad prostática. Las gestiones de sus amigos dieron frutos al año siguiente, concediéndosele una jubilación. Al intensificarse los dolores y dificultades para orinar, su esposa logró convencerle de trasladarse a Posadas, ciudad en la cual los médicos le diagnosticaron hipertrofia de próstata. Pero los problemas familiares de Quiroga continuarían: su esposa e hija lo abandonaron definitivamente, dejándole —solo y enfermo— en la selva. Ellas volvieron a Buenos Aires, y el ánimo del escritor decayó completamente ante esta grave pérdida.

Cuando el estado de la enfermedad prostática hizo que no pudiese aguantar más, Horacio viajó a Buenos Aires para que los médicos tratasen sus padecimientos. Internado en el prestigioso Hospital de Clínicas de Buenos Aires a principios de 1937, una cirugía exploratoria reveló que sufría de un caso avanzado de cáncer de próstata, intratable e inoperable. María Elena, entristecida, estuvo a su lado en los últimos momentos, así como gran parte de su numeroso grupo de amigos.

Por la tarde del 18 de febrero una junta de médicos explicó al literato la gravedad de su estado. Algo más tarde Quiroga pidió permiso para salir del hospital, lo que le fue concedido, y pudo así dar un largo paseo por la ciudad. Regresó al hospital a la hora 23:00. Al ser internado Quiroga en el Clínicas, se había enterado de que en los sótanos se encontraba encerrado un monstruo: un desventurado paciente con espantosas deformidades similares a las del tristemente célebre inglés Joseph Merrick (el «Hombre Elefante»). Compadecido, Quiroga exigió y logró que el paciente —llamado Vicente Batistessa— fuera libertado de su encierro y se le alojara en la misma habitación donde estaba internado el escritor. Como era de esperar, Batistessa se hizo amigo y rindió adoración eterna y un gran agradecimiento al gran cuentista.

Desesperado por los sufrimientos presentes y por venir, y comprendiendo que su vida había acabado, el soberbio Horacio Quiroga confió a Batistessa su decisión: se anticiparía al cáncer y abreviaría su dolor, a lo que el otro se comprometió a ayudarle. Esa misma madrugada (19 de febrero de 1937) y en presencia de su amigo, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después entre espantosos dolores.

Su cadáver fue velado en la Casa del Teatro de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) que lo contó como fundador y vicepresidente. Tiempo después, sus restos fueron repatriados a su país natal. Uno de los deseos de Quiroga era que cuando muriera su cuerpo fuera cremado y sus cenizas esparcidas en la selva misionera.

Como sus familiares y amigos añoraban su regreso a Salto, resolvieron buscar algo que fuera simbólico y por eso decidieron hacer la urna en algarrobo y así se lo pidieron al escultor ruso Stepán Erzia. Erzia estuvo veinticuatro horas trabajando en esta pieza que se encuentra en el Museo Casa Quiroga en Salto, Uruguay.

Alfonsina Storni

Un día, cuando se estaba bañando en el mar, una ola fuerte y alta le pegó en el pecho a Alfonsina, quien sintió un dolor muy fuerte y perdió el conocimiento. Sus amigos la llevaron hasta la playa. Cuando recobró el conocimiento descubrió un bulto en el pecho que hasta el momento no se notaba pero en esa oportunidad se podía tocar con la mano. Al regresar a la capital le quiso restar importancia al hecho, pero la verdad se impuso y debió buscar el apoyo de sus amigos. Ellos trataban de restarle importancia pero le aconsejaron acudir a un médico. Blanca de la Vega, una de sus amistades, recordó que Alfonsina la había llevado hasta su dormitorio y se había descubierto el pecho para que tocase la dureza. El encargado de acompañarla a la consulta fue Benito Quinquela Martín a quien le había solicitado ayuda un mediodía en su estudio. Ella le comentó que su estado era grave y que su hijo era muy joven como para enfrentar la situación. El pintor trató de disimular su sorpresa y le recomendó consultar a un especialista. Ese especialista fue el doctor José Arce. Para mantenerse tranquila los días previos a la operación contó con el apoyo de sus amigos y también ayudó un reportaje para la revista Multicolor (suplemento del diario Crítica) del 18 de mayo de 1935, que sirvió de distracción.

El 20 de mayo de 1935, Alfonsina fue operada del cáncer de mama en el sanatorio Arenales. Se pensaba que era un tumor benigno, pero en realidad tenía ramificaciones. La mastectomía le dejó grandes cicatrices físicas y emocionales. Siempre había sufrido de depresión, paranoia y ataques de nervios, pero ahora los síntomas de enfermedad mental se recrudecieron. Se volvió recluida y evitaba a sus amistades. Su reposo lo realizó en «Los Granados», una casa de la familia Botana en Don Torcuato (en el norte de Buenos Aires). Fue atendida especialmente por Salvadora y una exalumna, Felisa Ramos Mozzi quienes junto a una enfermera contratada por los Botana la cuidaban en turnos.

La quinta estaba rodeada por un parque que era una pequeña reserva natural con pavos reales, pequeños osos y plantas exóticas de varias especies y además tenía una biblioteca muy completa, pero Alfonsina no pudo disfrutar de la estadía por sentirse vulnerable a la enfermedad; solo quería estar rodeada de amigas. Es así que invitó a Fifí Kustow a permanecer unos días con ella, pero su amiga no aceptó la invitación porque, cuando fue a visitarla, Alfonsina le enseñó un revólver que tenía para defenderse en caso de robo y a Fifí no le gustó la idea de dormir con un arma al lado. Cuando Haydée Ghío la visitó, Alfonsina le dijo «Haydecita, mi cuerpo, mi cuerpo».

Después de veinte días de reposo y habiendo pasado una noche de tormenta que la asustó, resolvió irse a su casa de la calle Suipacha 1123 donde vivió hasta el año 1937 y posteriormente se mudó al edificio Bouchard House frente al Luna Park.

Su carácter cambió, ya no visitó más a sus amistades y no podía admitir sus limitaciones físicas; deseaba vivir pero no aceptaba los tratamientos impuestos por los médicos. Solo asistió a una sesión de rayos que la dejó exhausta y no pudo soportar el tratamiento. No permitía que su hijo la besara y se lavaba las manos con alcohol antes de acercarse a él o de cocinar.

Unos años antes, se había realizado un examen de quirología con Eugenio Soriani, un italiano estudiante de ingeniería electrotécnica en el Politécnico de Turín. El estudio fue parte de una nota para la revista El Hogar y se publicó el 29 de mayo de 1935, cinco días antes de la cirugía. El resultado de este examen fueron detalles de la vida privada de la escritora, de sus capacidades intelectuales y se le pronosticó un debilitamiento de la salud a los 44 y a los 55 años de edad, previendo una vida de más de 70 años. Este pronóstico no fue certero. A dos días del fallecimiento de Alfonsina el quirólogo comentó en una nota para Noticias Gráficas que la escritora estaba intranquila e impresionada y solicitó que las revelaciones no fueran publicadas. Con el consentimiento de Soriani y del periodista, el trato fue cumplido.

El final

La conferencia de Montevideo fue un presagio: las maletas estaban a medio cerrar y el reloj apuraba su marcha. A mediados de 1938 apareció Mascarilla y trébol y una Antología poética con sus poemas preferidos. La escritura de estos libros le demandó varios meses. Cuando inscribió su libro en el Concurso de Poesía, le preguntó al director de la Comisión Nacional de Cultura, Juan José de Urquiza «¿Y si uno muere, a quien le pagan el premio?», pregunta que el señor se la tomó a broma, pero luego sus amigos extrajeron conclusiones de este dicho.

Otro suceso fue una solicitud a su amiga Fifí para hospedarse en su casa Real de San Carlos, pero esta le dijo que esos días tenía visitas y Alfonsina resolvió viajar a Mar del Plata. Cuando su amiga le pidió que no fuera porque esa ciudad la alteraba bastante, respondió: «Tenés miedo de que muera en tu casa», y además le dio la dirección donde se hospedaría en la ciudad balnearia. El domingo 16 de octubre se encontró en Tigre con la poeta Abella Caprile. Esta le comentó sobre su poema «Romancillo cantable» publicado en La Nación y Alfonsina le dijo que podía ser el último y le confesó que la neurastenia la hacía pensar en suicidarse. Su amiga le prometió que rezaría unas oraciones por ella.

El 18 de octubre de 1938 viajó a Mar del Plata. Fue a la estación Constitución acompañada de su hijo Alejandro ―de 26 años―27 y de Lidia Oriolo de Pizzigatti, dueña del hotel donde se alojaba frecuentemente en la calle Tres de Febrero. Cuando el tren partió le dijo a su hijo que le escribiese, que lo iba a necesitar.

Alfonsina le escribió dos cartas de contenido ambiguo a su hijo, el 19 y 22 de octubre, en las que parecía que luchaba contra la decisión de terminar con su vida. El jueves 20 escribió todo el día en el hotel abrigada con un poncho catamarqueño, aunque era primavera. Al día siguiente un dolor en el brazo le impidió continuar con su tarea. Sin embargo, se esforzó y el sábado despachó una carta en el buzón. Contenía su poema «Voy a dormir», el último que escribió. El domingo tuvo que concurrir el doctor Serebrinsky porque ya no soportaba el dolor. El lunes le solicitó a la mucama que escribiese por ella una carta para Alejandro y a las once y media se acostó a dormir.

Desde allí, envió tres cartas: una a su hijo, Alejandro; otra a Gálvez, para que procurase que a su hijo no le faltase nada y un poema de despedida al diario La Nación.

Hacia la una de la madrugada del martes 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni abandonó su habitación y se dirigió a la playa La Perla. Esa noche su hijo Alejandro no pudo dormir; a la mañana siguiente, lo llamó la dueña del hotel para informarle que le habían reportado del hotel que su madre estaba cansada pero bien.

Esa mañana, la mucama Celinda había golpeado la puerta del dormitorio para darle el desayuno y no obtuvo respuesta y pensó que era mejor dejarla descansar y fue lo que le comunicó a la dueña. Pero cuando dos obreros descubrieron el cadáver en la playa, se difundió la noticia; su hijo se enteró por radio y el cuidador del hotel, José Porto, se lo confirmó vía telefónica. Hay dos versiones sobre el suicidio de Alfonsina Storni: una de tintes románticos, que dice que se internó lentamente en el mar, y otra, la más apoyada por los investigadores y biógrafos, que afirma que se arrojó a las aguas desde una escollera.

A la tarde, los diarios titulaban sus ediciones con la noticia: «Ha muerto trágicamente Alfonsina Storni, gran poeta de América». La sorpresa obligó a reconstruir el hecho. A las ocho de la mañana, los obreros de la Dirección de Puertos Atilio Pierini y Oscar Parisi observaron algo flotando a doscientos metros de la playa La Perla y que podría tratarse de una persona. Pierini se arrojó al agua mientras su compañero denunciaba el evento a la policía. Actuaron la Comisaría Primera y la Subprefectura; los cabos Antonio Santana y Dámaso Castro ayudaron al joven obrero a llevar el cuerpo sin vida a la orilla. Determinaron que era una mujer bien vestida y que había estado flotando poco tiempo. Una ambulancia la trasladó a la morgue, donde fue examinada por el doctor Bellati, quien reconoció a Alfonsina Storni cuando destapó el cuerpo. Se especuló que Storni se arrojó desde la escollera del Club Argentino de Mujeres a doscientos metros de la costa. Sobre la escollera se encontró uno de sus zapatos, el cual se había enganchado con los hierros en el momento en que su dueña se había arrojado al mar.

Esa misma tarde, en el Colegio Nacional de Mar del Plata se organizó un homenaje al que asistieron autoridades, alumnos y periodistas y a las veinte y treinta el ataúd fue trasladado a la estación Norte del ferrocarril para llevarlo a Buenos Aires. La gente le arrojó flores durante el traslado. El tren con los restos de Alfonsina Storni llegó a Plaza Constitución al día siguiente a las siete y treinta de la mañana.Esperaban los restos dos filas de alumnos del Instituto Lavardén y su hijo Alejandro con sus amigos Arturo Capdevila, Enrique Banchs, Fermín Estrella Gutiérrez y Manuel Ugarte, quienes condujeron el féretro hasta el Club Argentino de Mujeres en la calle Maipú al 900 donde se llevó a cabo el velorio. Ugarte colocó sobre las manos de Storni unas rosas blancas.

El cortejo fue acompañado, según el diario Crítica, por un desfile iniciado en la plaza San Martín, siguiendo por Arenales y Libertad hasta la avenida Quintana sumándose gente en el recorrido. Demoró una hora en llegar al destino final: arribó a las dieciséis y treinta horas, donde aguardaban las autoridades nacionales y el doctor Sagarna, miembro de la Corte Suprema de Justicia, además de sus colegas escritores. A su entierro asistieron los escritores y artistas Enrique Larreta, Ricardo Rojas, Enrique Banchs, Arturo Capdevila, Manuel Gálvez, Baldomero Fernández Moreno, Oliverio Girondo, Eduardo Mallea, Alejandro Sirio, Augusto Riganelli, Carlos Obligado, Atilio Chiappori, Horacio Rega Molina, Pedro M. Obligado, Amado Villar, Leopoldo Marechal, Centurión, Pascual de Rogatis, Carlos López Buchardo y Camila Olivieri, entre otros.

Los discursos de despedida fueron iniciados por el titular de la SADE, Manuel Ugarte y una vez finalizados los restos de Alfonsina Storni fueron depositados en el Cementerio de la Recoleta en la bóveda familiar de Salvadora Onrubia, esposa de Natalio Botana, periodista y director del diario Crítica, quienes financiaron la ceremonia, pero en 1963 se trasladó el féretro al «Recinto de las Personalidades» del Cementerio de la Chacarita, donde actualmente reposan en el interior de una escultura realizada por Julio César Vergottini.

Reunión de literatos en Buenos Aires, 1928: Horacio Quiroga (de pie, el primero de la izquierda), su amigo Leopoldo Lugones (con brazos cruzados), Baldomero Fernández Moreno (sentado, a la izquierda) y Alberto Gerchunoff (sentado, al centro).

Adolfo Bioy Casares

Adolfo Bioy Casares fue un escritor argentino que frecuentó las literaturas fantástica, policial y de ciencia ficción. Es considerado uno de los escritores más importantes de su país y de la literatura en español, habiendo recibido la mención de Caballero de la Legión de Honor en 1981, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Miguel de Cervantes (ambos en 1990) y el Konex de Brillante en 1994. Colaboró literariamente en varias ocasiones con Jorge Luis Borges bajo distintos pseudónimos. Fue esposo de la escritora Silvina Ocampo. Dentro de sus escritos escribio las siguientes novelas La invención de Morel (1940) , Plan de evasión (1945) , El sueño de los héroes (1954) , Diario de la guerra del cerdo (1969) Dormir al sol (1973) , La aventura de un fotógrafo en La Plata (1985) , Un campeón desparejo (1993) , De un mundo a otro (1998) también escribió los cuentos La trama celeste (1948) , Historia prodigiosa (1956) , Guirnalda con amores (1959), El lado de la sombra (1962) , El gran serafín (1967) ,El héroe de las mujeres (1978) , Historias desaforadas (1986) Una muñeca rusa (1991) , Una magia modesta (1997) y los ensayos La otra aventura (1968) , Memoria sobre la pampa y los gauchos (1970) , Breve diccionario del argentino exquisito (1971) , De las cosas maravillosas (1999)